Kalium zu hoch? Messfehler, Nieren & wann es gefährlich wird

Sie kommen vom Labor und der Arzt sagt: „Ihr Kalium ist zu hoch.“ Der erste Gedanke ist oft Panik: Kalium zu hoch – welche Symptome drohen meinem Herzen? In unserer Hausarztpraxis am Romanplatz erleben wir vor allem zwei Situationen:

- Der falsche Alarm: In überraschend vielen Fällen ist der Wert gar nicht wirklich erhöht, sondern ein Messfehler bei der Blutabnahme (zu lange gestaut, zu viel „Fausten“).

- Die Medikamenten-Falle: Viele Blutdrucktabletten (z. B. Ramipril, Candesartan & Co.) schützen zwar das Herz, können aber das Kalium im Körper zurückhalten.

Zu viel Kalium ist tückisch, weil man lange keine klaren Symptome spürt – bis das Herz plötzlich langsamer schlägt. Auf dieser Seite erklären wir, wann Sie ruhig bleiben können, wann es nur ein Laborfehler ist – und in welchen Situationen wir sofort handeln.

Romanplatz 9, 80639 München · Hausarzt nahe Neuhausen/Nymphenburg

Kalium zu hoch – was bedeutet das überhaupt?

Kalium ist ein wichtiges Blutsalz, das dafür sorgt, dass Muskeln und Nerven – vor allem das Herz – regelmäßig arbeiten. Von Hyperkaliämie spricht man, wenn der Kaliumwert im Blut über dem Referenzbereich des Labors liegt (meist etwa 3,5–5,0 mmol/l).

Entscheidend ist aber nicht nur die Zahl auf dem Laborzettel, sondern eine Kombination aus:

- Kaliumwert (wie hoch ist er wirklich?)

- Symptomen (z. B. Herzstolpern, Schwäche, Schwindel)

- EKG (zeigt das Herz bereits Veränderungen?)

Der häufigste Grund für hohe Werte: Die „gequetschte“ Vene

Bevor wir über Nierenschwäche oder schwere Erkrankungen sprechen, schließen wir in der Praxis zuerst einen Klassiker aus: die Pseudohyperkaliämie.

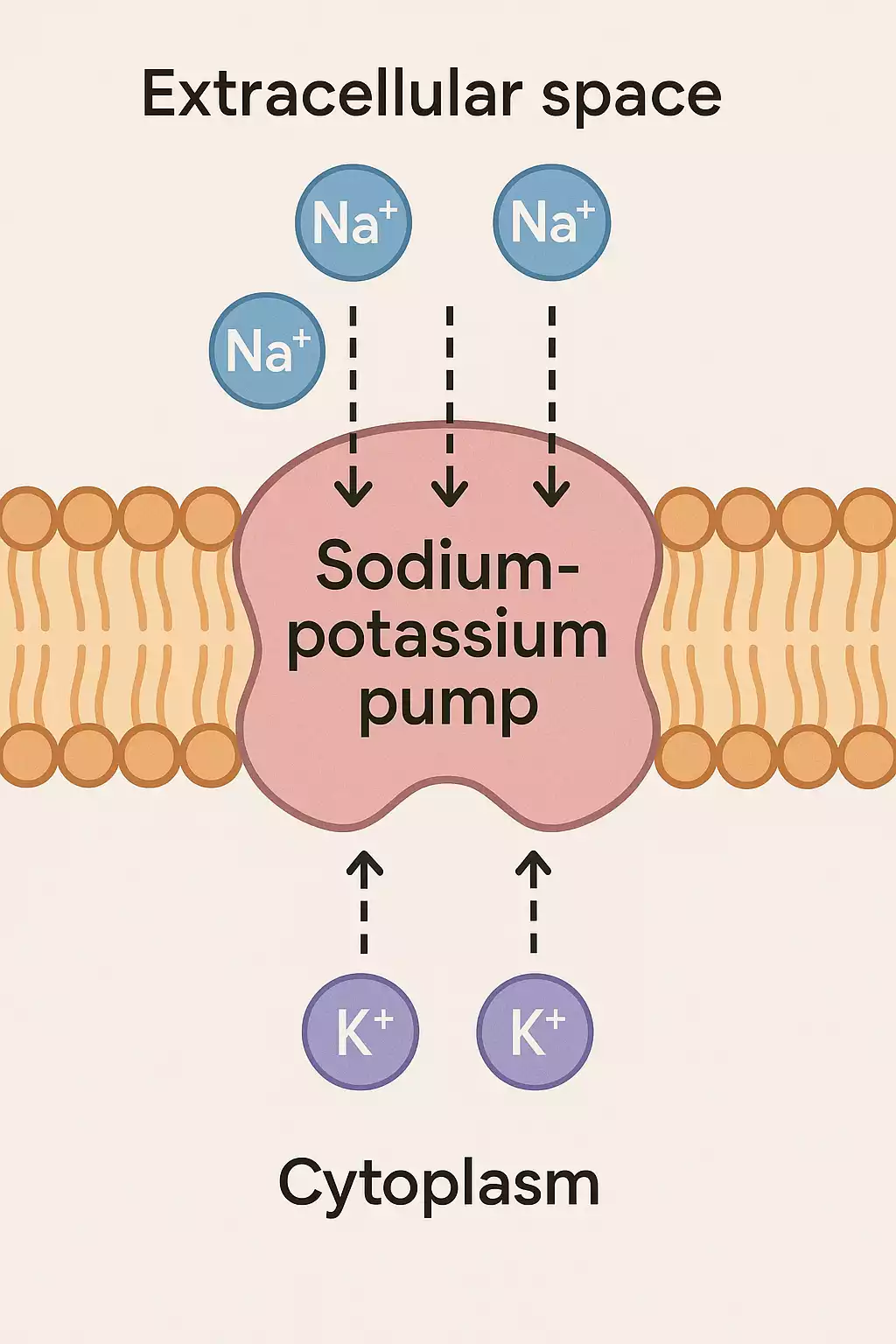

Kalium steckt zu rund 98 % in den roten Blutkörperchen. Wenn bei der Blutabnahme:

- zu lange gestaut wird,

- die Faust sehr kräftig gepumpt wird oder

- das Röhrchen stark geschüttelt wird,

…dann können einige Blutkörperchen platzen und ihr Kalium ins Röhrchen abgeben. Das Labor misst dann einen gefährlich aussehenden Wert, obwohl in Ihrem Körper alles in Ordnung ist.

Unser Vorgehen: Wenn der Kaliumwert unerwartet hoch ist, Sie aber kaum oder gar keine Symptome haben, nehmen wir das Blut oft sofort noch einmal ab – ohne Stauen und ohne „Fausten“. Erst wenn der Wert dann immer noch zu hoch ist, wird es wirklich ernst.

Ab wann wird ein erhöhter Kaliumwert gefährlich?

Ein Wert von 5,1–5,9 mmol/l bedeutet meistens: Kalium leicht erhöht. Das ist in der Regel kein akuter Notfall, sollte aber kontrolliert und erklärt werden.

Ab etwa ≥ 6,0 mmol/l empfehlen wir eine zeitnahe ärztliche Abklärung mit Labor und EKG. Ab ≥ 7,0 mmol/l sprechen wir – besonders bei passenden Symptomen – von einem möglichen Notfall.

Wichtig: Wir schauen nie nur auf den Wert. Entscheidend sind Kalium zu hoch + Symptome + EKG. Und: Zuerst prüfen wir immer, ob es sich nicht doch nur um einen Messfehler handelt.

„Leicht/etwas erhöht“ – was heißt das praktisch?

Viele Berichte lauten: „Kalium leicht erhöht“. Typisch sind Werte zwischen 5,1 und 5,9 mmol/l. Für die meisten Patienten bedeutet das:

- Keine Panik, aber: Ursache klären.

- Medikamente prüfen (v. a. Blutdrucktabletten, Entwässerungstabletten, Schmerzmittel).

- Nierenfunktion und andere Blutwerte anschauen.

- Bei Unsicherheit oder neuen Beschwerden: EKG.

Kalium zu hoch – Symptome: Woran Sie es merken können

Eine Hyperkaliämie macht oft lange gar keine eindeutigen Beschwerden. Wenn Symptome auftreten, sind sie meist unspezifisch:

- Herz: Herzstolpern, ungewohnt langsamer Puls (Bradykardie), Rhythmusstörungen

- Muskeln/Nerven: Muskelschwäche, schwere Beine, Kribbeln oder Taubheitsgefühle

- Allgemein: Müdigkeit, Schwindel, Unruhe, gelegentlich Übelkeit

Die Symptome hängen stark davon ab, wie schnell der Kaliumwert steigt. Ein plötzlicher, starker Anstieg ist gefährlicher als ein langsamer, leichter Anstieg.

Wann Sie sofort reagieren sollten

- Bekannte Nierenschwäche + plötzlich „Kalium zu hoch“ im Labor

- Brustenge, starke Luftnot, Kollapsneigung

- Sehr langsamer Puls, Schwindel, fast Ohnmacht

- Kaliumwert ≥ 6,0 mmol/l oder rascher Anstieg des Werts

In diesen Fällen sollten Sie nicht abwarten, sondern ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen – in der Hausarztpraxis oder, bei starken Beschwerden, in der Notaufnahme.

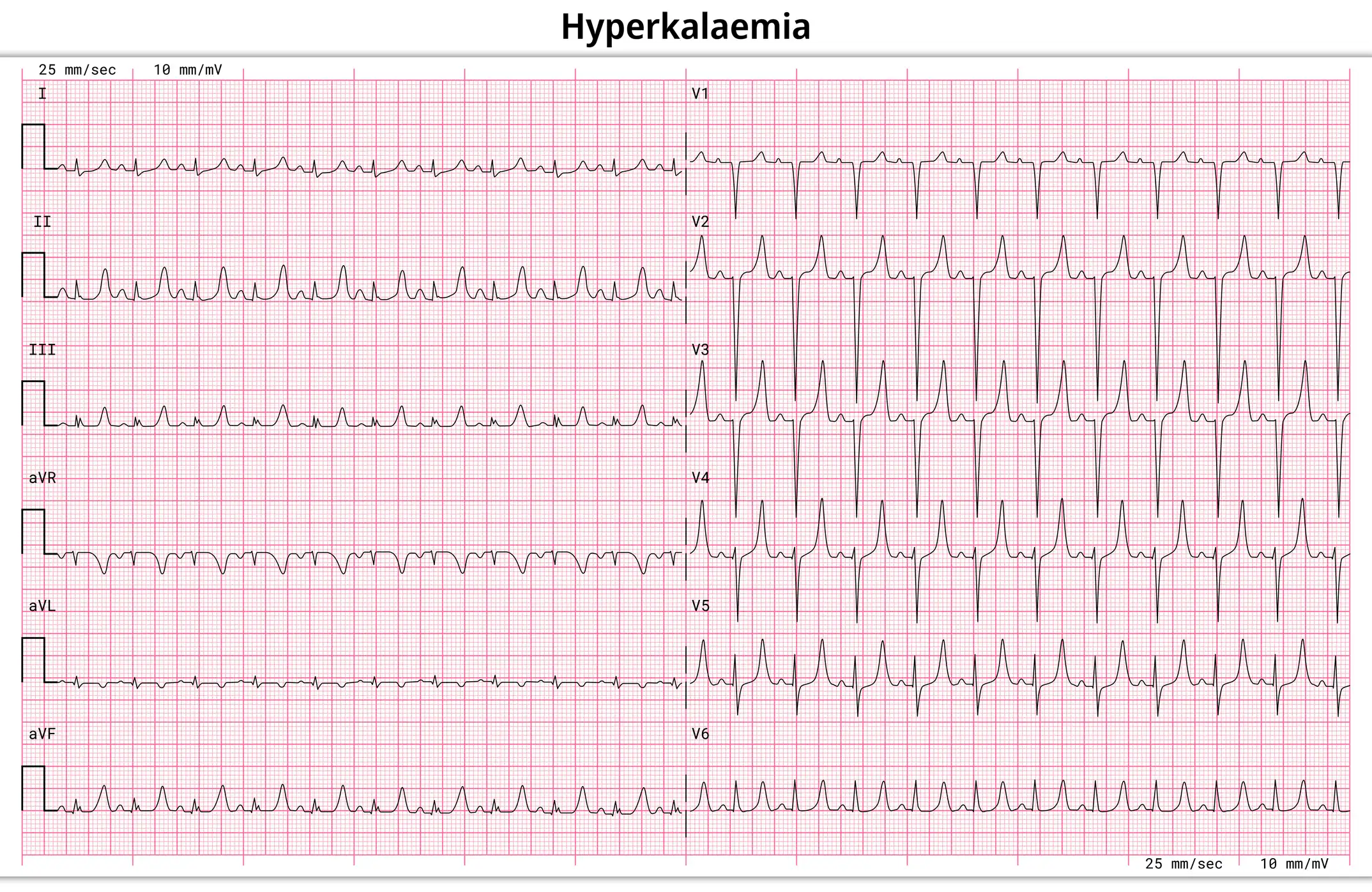

Was sieht man bei „Kalium zu hoch“ im EKG?

Das EKG ist unser wichtigstes Werkzeug, um zu entscheiden, wie dringend eine Hyperkaliämie behandelt werden muss:

- Frühe Zeichen: hohe, spitze T-Wellen („Zelt-T“)

- Fortgeschritten: verlängerte Überleitung (PR-Strecke), verbreiterte QRS-Komplexe

- Schwer: Übergang zu einem wellenförmigen („sine-wave“) Muster, akutes Arrhythmierisiko

Gute Nachricht: Bei frühen EKG-Veränderungen können wir mit gezielter Therapie (z. B. Schutz fürs Herz, Verschiebung von Kalium zurück in die Zellen, Entlastung der Niere) oft sehr schnell eine Stabilisierung erreichen.

Kalium zu hoch – Ursachen: Niere, Medikamente & Ernährung

Die Bremse fürs Herz: Warum die Niere der Schlüssel ist

Während zu wenig Kalium das Herz eher zum Stolpern oder Rasen bringt (wie ein unruhiger Motor), wirkt zu viel Kalium eher wie eine Bremse. Das Herz schlägt langsamer, bis hin zu gefährlichen Pausen.

Der wichtigste Grund für eine echte Hyperkaliämie ist fast immer die Niere. Sie ist der „Türsteher“, der überschüssiges Kalium ausscheidet. Wenn sie nicht mehr richtig arbeitet (z. B. bei Niereninsuffizienz) oder durch Medikamente gebremst wird, staut sich Kalium im Körper an.

Viele Blutdrucksenker (z. B. ACE-Hemmer wie Ramipril oder Sartane wie Candesartan) sowie einige Entwässerungstabletten sind für das Herz extrem wichtig – können aber das Kalium erhöhen. Bitte setzen Sie solche Medikamente niemals eigenmächtig ab. Wir prüfen Ihre Nierenfunktion, Ihre Gesamtsituation und passen dann Dosis, Kombination und Verlaufskontrollen an.

| Mechanismus | Beispiele | Hinweis |

|---|---|---|

| Verminderte Ausscheidung | Niereninsuffizienz, Hypoaldosteronismus | häufigste Ursache bei dauerhaft hohem Kalium |

| Arzneimittel | ACE-Hemmer, ARB/Sartane, kaliumsparende Diuretika, NSAR, Heparin | immer in der Medikamentenliste mitprüfen |

| Verschiebung nach außen | starke Übersäuerung, Insulinmangel, Gewebszerfall (z. B. große Verletzungen) | häufig vorübergehend, aber ernst zu nehmen |

| Zu viel Zufuhr | Kaliumtabletten, sehr kaliumreiche Ernährung, Salzersatz mit Kalium | v. a. bei eingeschränkter Nierenfunktion wichtig |

| Pseudohyperkaliämie | Hämolyse, zu lange Stauung, starkes „Fausten“ | häufigste harmlose Erklärung – Wert einfach wiederholen |

Kalium zu hoch – was tun?

Wenn wir in der Praxis einen erhöhten Kaliumwert sehen, gehen wir immer nach einem klaren Schema vor:

- Wert bestätigen – war die Blutabnahme korrekt? Gibt es Hinweise auf einen Messfehler?

- Symptome & EKG prüfen – wie geht es Ihnen, zeigt das EKG Auffälligkeiten?

- Ursachen suchen – Nierenfunktion, Medikamente, Infekte, Flüssigkeitshaushalt, Ernährung.

- Risiko einschätzen – Höhe des Werts, Geschwindigkeit der Veränderung, Vorerkrankungen.

Auf dieser Grundlage entscheiden wir, ob Kontrolle, Anpassung der Medikamente oder eine sofortige Notfall-Behandlung nötig ist.

Therapie-Bausteine (ohne Dosisangaben)

- Herz schützen: spezielle Medikamente, die das Herz bei gefährlichen EKG-Veränderungen stabilisieren.

- Kalium zurück in die Zellen bringen: z. B. durch Insulin/Glukose oder bestimmte Inhalationen.

- Übersäuerung behandeln: falls nötig, Korrektur des pH-Werts.

- Kalium aus dem Körper entfernen: Entwässerung, Anpassung der Medikation, bei schwerer Nierenschwäche ggf. Dialyse.

- Darmbinder: moderne Medikamente, die Kalium im Darm binden (wirken nicht innerhalb von Minuten, aber langfristig).

Welche Kombination sinnvoll ist, hängt immer von Ihrer individuellen Situation ab – pauschale Selbstbehandlung ist gefährlich.

Diagnostik-Pfad: Schritt für Schritt zu Klarheit

Wert bestätigen

Blutabnahme prüfen, ggf. erneut abnehmen oder im Blutgas kontrollieren.

Klinik & EKG

Symptome, Puls, Blutdruck, Sauerstoff – plus EKG-Beurteilung.

Auslöser prüfen

Medikamente, Nierenfunktion, Flüssigkeitshaushalt, Infekte, Ernährung.

- Serum vs. Plasma: Bei sehr vielen Blutplättchen oder weißen Blutkörperchen kann der Kaliumwert im Serum künstlich höher erscheinen als im Plasma.

- Kochtechnik beeinflusst die Kaliumzufuhr – Wässern und Abgießen senkt den Kaliumgehalt von Gemüse, was bei Nierenschwäche hilfreich ist.

- Heparin (Blutverdünnung) kann über hormonelle Effekte ebenfalls zu erhöhtem Kalium beitragen.

Ernährung: Kaliumaufnahme alltagstauglich reduzieren

Bei dauerhaft erhöhtem Kalium – vor allem bei Nierenschwäche – spielt die Ernährung eine große Rolle. Sie müssen nicht alles streichen, aber bewusst auswählen:

- Basis-Lebensmittel: eher Reis, Pasta, Brötchen, helles Brot; sehr kaliumreiche Produkte nur in kleinen Portionen.

- Zubereitung: Gemüse in reichlich Wasser kochen und das Kochwasser abgießen („Doppelt-Kochen“ reduziert Kalium).

- Fertiggerichte & Salzersatz: Produkte mit Kaliumzusatz (Kaliumchlorid, „kaliumreduziertes Salz“) möglichst meiden.

- Trinken & Begleitfaktoren: Flüssigkeitsmenge, Magnesium- und Kalziumstatus sowie andere Erkrankungen immer mitdenken.

Kaliumärmere Beispiele (≈ mg/100 g)

- Reis, gekocht ~35 · Nudeln, gekocht ~40

- Weißbrot/Brötchen ~100

- Heidelbeeren ~75 · Apfel ~120

- Gurke (geschält) ~140 · Kopfsalat ~150

- Zucchini, gekocht ~180

Die Werte schwanken je nach Sorte und Zubereitung – sie dienen als grobe Orientierung.

FAQ – Kalium zu hoch

Ab wann ist Kalium zu hoch?

Oberhalb des Laborreferenzbereichs (meist ~3,5–5,0 mmol/l) spricht man von Hyperkaliämie. „Leicht erhöht“ sind Werte von etwa 5,1–5,9 mmol/l. Ab ≥ 6,0 mmol/l ist eine zeitnahe ärztliche Abklärung mit EKG sinnvoll, ab ≥ 7,0 mmol/l kann ein Notfall vorliegen.

Welche Symptome sind typisch?

Typische Kalium-zu-hoch-Symptome sind z. B. Kribbeln, Muskelschwäche, Herzstolpern oder ein ungewöhnlich langsamer Puls (Bradykardie), Schwindel, gelegentlich Übelkeit oder Unruhe. Bei Brustenge oder Kollapsneigung sollte immer ein EKG geschrieben werden.

Was sind häufige Ursachen?

Häufig sind Niereninsuffizienz, bestimmte Medikamente (ACE-Hemmer, Sartane, kaliumsparende Diuretika, NSAR, Heparin), Übersäuerung oder Insulinmangel sowie sehr kaliumreiche Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel. Nicht vergessen: Auch Messfehler bei der Blutabnahme können einen zu hohen Wert vortäuschen (Pseudohyperkaliämie).

Kalium zu hoch – was kann ich selbst tun?

Ohne ärztliche Rücksprache sollten Sie keine Medikamente eigenmächtig absetzen. Sinnvoll sind: Laborbefund mit der Hausarztpraxis besprechen, Nierenfunktion kontrollieren lassen, Medikamente gemeinsam überprüfen und bei Nierenschwäche die Ernährung anpassen. In akuten Notfallsituationen (Brustschmerz, Kollaps, extreme Schwäche) wählen Sie bitte den Notruf.

Labor & Sprechstunde: Kaliumwert sicher einordnen

Wir prüfen Ihren Kaliumwert mit Labor und EKG, erklären die nächsten Schritte in Ruhe und stimmen Ernährung, Medikamente und Verlauf individuell auf Sie ab.

oft innerhalb von 48 h

Plan nach Befund & Lebenssituation

Romanplatz 9 · Neuhausen/Nymphenburg